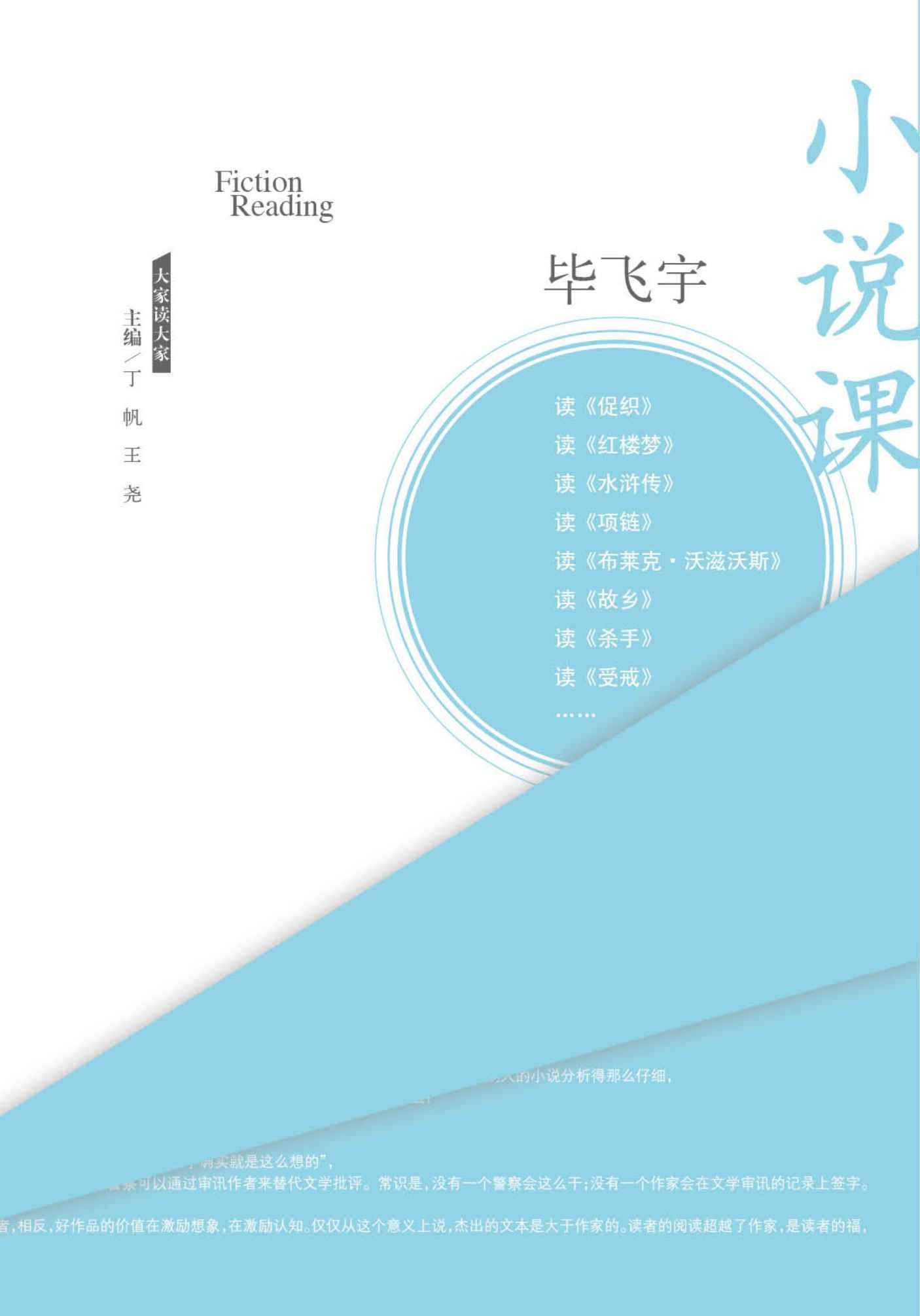

小说课

书不长,很容易读完。讲的是我们以前看过没看过的小说分析。作为一个作家也是一个中文系的教授,毕飞宇看待小说的角度和方式与我们有差距。所以这本书是用如果你是一个中文系学生或者一个教授来看小说:你会怎么看。

虽然说是解读小说,但是其实涉及面很广。从最基本的人生哲学,到日常的生活道理。小说,文学之间的差距,然后就是解答了一个很多人关注的问题:你解读一个小说是不是过度解读。作者回答的很到位:不是,作者写作的时候要考虑的很多,好的作家的书是有自己的内在逻辑的,这套逻辑也许连作家自己都没发现,所以需要我们这种外人去给他挖掘和解读。这让我想起了当初高考那只泛着绿光的鱼。甚至乎有人问韩寒他写作的时候是不是真的有这么想。我接受这个答案,很多时候小说或者说文章的脉络是一气呵成的,你若让我回想当初的逻辑,我也是一时堵塞,甚至如今翻看我之前的文章,有些我甚至觉得这是何德何能出自我手的文章啊。就是这样的一种感觉。虽然写有这本书,但不代表你对这书,这文章有唯一的解释权,它是你的,但又不全是你的,人们可以从中获取到自己想要的内容,而不必和你一样又相同的感悟。文学从来都不是分享自己的情感,它可以干很多事。鲁迅拿他来鞭策我们的国民,汪曾祺拿它来表现出文人的雅。不同的人写的文章是不同的,这还没算上那些上不得台面的,见不上报的小博客。

看完这本书的第二个所得就是得到了一大堆书单,虽说这书里解读的小说都是古今中外的文学名著,但是奈何当初年轻不懂事,要么没读过,要么没读懂。所以就像书里说的一样:有些书四十岁之前读和四十岁之后读是两种不一样的感觉。如今我三十了,就当作四十吧。我准备重新读读那些读过和没读过的书。这次试着认真的读懂这些书。可笑的是前段时间才刚刚读完余华的几部小说,现在想来,也算是没读一样,也写下来洒洒长文,但是总没有像书中的那样,让人回味,让人咂舌。是读的太快没读懂,还是余华写的白。

人到了三十,就想着出人头地,就想着赚钱。人人都在说三十五岁就定型了,三十五就没法跳槽了,三十五身体就慢慢的不行了。现在的我按人人说的正站在那鬼门关前。在门口本来没有什么,但是看着这门,内心总是耐不住的焦急。看不下这些闲书,想得是今日读到一本好书,明天就根据书上得内容,大发横财。你说让我慢慢得欣赏这小说,看不进去。还不如去看《概率论》好歹以后万一可能用得到呢?年纪越大倒是越耐不住啊。

静下心想想:也不是没有一技之长,只不过这社会大家都是多才多艺,你这一技之长总是稍显弱势,半路出家学点啥呢,又觉得不如人家正规军学的透彻,规范。所以不免就陷入了焦躁。想着转行,但是学不进去,总归一句话:是对现在得生活烦了。就这一亩三分地,就这半吊子得学问,再学也就那样,没法实现阶级的跨越,更多的是给本可以安分下来的生活多来点水花。看着那些荡漾,心里就舒服,生活在于运动。研究生,博士生的精髓就在于钻研,钻研某个学问,但是我钻不进去,我看了快2个月的《概率论》看的我是云里雾里,虽然看得懂,但是一到做题就显得头大,它教的和它考的是两回事。后来慢慢的也就放弃了,看看书,能理解应用就可以,至于刷题,还是算了。我注定是钻不进去那个门道。好赖多学一点知识,当个业余爱好也是不错。别人业余爱好都是养鱼赏花,我就喜欢写点文章,写点代码。看着那一串串的数据,我舒服。然后数据再删减规范,我就更加的痛快了,等图表整齐规划之后我也就射了。然后剩下的就是贤者模式的思考:我花了这么多时间做了些什么劳什子。

工作和兴趣的不统一算是目前现状,我的工作不需要这些代码,或者说这些代码没法让我发财,如果让我变成一个专门写代码的,我估计也开心不了,因为我的代码还是没法让我发财。总归就是要发财。其实心放宽,发财的机会不能说是没有,我不能自己把希望湮灭,姑且安于当下,看看书,饮饮茶,一本书看完,有所得,那就是好的。这本书看完,所得颇丰。