《活着》和《兄弟》

《活着》是一本好书,真的好,好在没有废话,没有任何的技巧,就是简单的叙事,随着时间的流逝,让你看到富贵身上发生的大事。中间没有大费笔墨的去描写日常的琐事,也没有描写那些人际关系。富贵的一生就是被历史洪流裹挟而进,而不是夫妻,家庭,邻里这些烦恼。他让我明白了,也许不需要那么多细节,不需要那么隐晦。就很直白,很直接的把所有的大事,重要的事写出来。他写着是活着,也恰恰事活着。如果我们反顾富贵的一生,那么也就是这本书所记录的所有的事。没有夫妻间的琐事,有的仅仅是在时间的推进下,一个普通人民的身不由己,被动前行。全书很短,但很真实,很多时候能在其中找到共情,有时候看着看着会不由自主的悲伤,但是又会在泪水掉下来之前进入到另一种情绪,很快,让你根本没有时间沉沦其中。这真的很像人生。他的立意和着力点不在人和人,更多的事人和事,在事情来临之时,人的作为显得事那么的无助。也没有那么多的闭环,那么多的恰到好处。生活往往不会是那么美好的。也许活着就是一个人的一辈子吧。

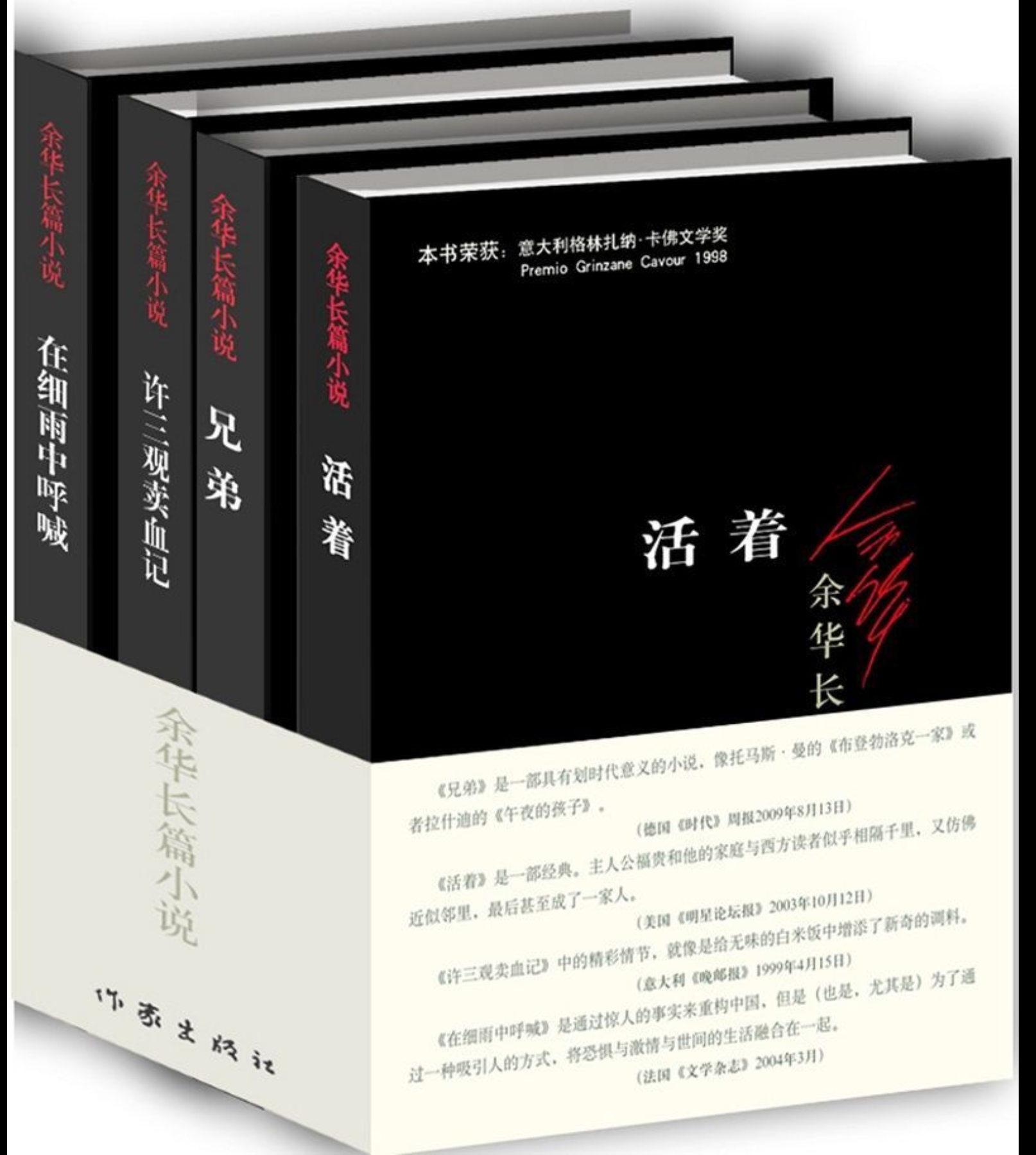

《兄弟》是我看的第二本余华的小说,下的是在《细雨中呼喊》+《兄弟》+《许三观卖血记》+《活着》的长篇小说集合。

也许是珠玉在前,《兄弟》看的感觉让我是在看一部像父母爱情一样的,历史家庭剧,不是说写的不好,只是没有《活着》那样让人酣畅淋漓,那么感同身受。确实上部之中也描写了那段岁月下人性的漠然,也让我不禁愤慨。但是毕竟不是亲历之人,而且大段的儿童时期的描写和转折,让我不明所以。如果说《活着》是一个简单,直白,没有太多情感技巧的个人史诗。那么兄弟则完全相反:他描绘的也是个人成长记录,但是从因到果,从他的父母,到他的兄弟,到他的工作,他将人生揉碎,然后再运用情感技巧,在某些特定的时期和事件,放大,描写,这就完全是一部电视剧,一部个人成长的电视剧。一个字幕过去了,然后几年,然后演好几集某个事件,再一个字幕好几年过去。尤其是下部一开场的追林红,更让我觉得出戏,死缠烂打,这种多年的套路,无法让现在的我感到共鸣。我不是反对这种烂套路或者这种叙事手法。但是一般这么描写的人除了描述事件的经过,也会花大量笔墨描写当时的环境和主角的心境,让读者更加容易深入或者感同身受,这也是为什么有些人说文学作品有时候能反映那个时代的背景,让历史学家可以研究。但是通篇读下来,我感觉我就是一个旁观者,一个正在看电视剧的人。电视剧受限于信息传递方式,无法描绘大量主角想法,只能靠演技,靠观众想象,而《兄弟》则是支离破碎的让我们想象主角的成功之路。虽不能说是很差,只能说我对那种烂熟的电视剧并不是很喜欢。后面的骗子,求助。我甚至一度怀疑我是不是在看一部情色小说,如果说上半部还能说是两兄弟的成长史,到了下半部,就完全是一部荒诞滑稽的幻想文学,但是又受限于历史和现实,无法天马行空,只能飞出去一点,然后再拉回来一些。我们没看到李光的发家如何,反而在宋钢身上看到了那个时代大多数人遭遇的困境。李光只有一个,而宋钢才是千万的普通人。

文学作品,相较于那种那种叙事的小说,除非你由一种出人意料的创意如:哈利波特,指环王等这种开创一个创新时代。否则你就要老老实实的描绘当时的背景,人物的心态,如:《骆驼祥子》这样。这是读者感同身受的根本。而《活着》这本书更多的是取巧于他的文章构造,对内容的丰富和殷实并没有要求太多:它采用了一种流水账,并且在某些大节点下停下来,多描述一些,但又不多加描述,恰到好处的在要求的字数内将事情说清楚,说明白,他不要求读者入定,读者跟着一起成长一起身受,他只是和那个采青的少年一样,一起去感叹人生的无常,痛惜富贵的一生。读者很作者是在同一个地方同一个视角。

后面还有两本,我一开始是冲着活着去看的,小时候看到《富贵》这电影采知道活着这本书,然后听人说结局很是悲惨,我自认为心善,看不得这些惨的,所以一直没去看。恰好这次疫情,就拿起来看了。确实够惊艳。但是不知道作者的文风就是如此,还是说《活着》就是他文学最高巅峰,毕竟很多人一辈子能写出一部作品就很不错了。